国民経済計算は均衡を前提として成り立っている。しかし、統計上、会計上の均衡を意味している。国民経済統計が均衡するのは、予め均衡するように制度的に設定しているからである。

実際の経済の実態は、不均衡を前提としなければならないのである。

人、物、金は、常に不均衡なのである。人や物や「お金」は、釣り合いが取れているわけではない。

この点を錯覚している可能性がある。

現在の国民経済計算は、お仕着せを無理やり着せようとしているようなものである。相撲取りも子供も同じ基準のお仕着せを着せられているものである。無理やり均衡させるのではなく。不均衡である事を前提として国民経済統計を見る必要がある。

その国の経済のサイズや環境、状態に合った服を着せない限り、経済を分析する事は出来ても抜本的な解決ができるわけではない。

この点を理解しておかなければ、国民経済計算書を活用する事はできない。

交易は、不足している人、物、金を補い合う事で成立している。不足している物を余剰に持っている所から補い合う。しかし、お互いにお互いが必要としている物を補い合えるとは限らない。

相互の過不足を補い合うための手段として「お金」が介在している。しかし、「お金」は、人、物、金の不均衡を是正するように働いているかというと甚だ心許ない。

大体、物が不足しているところが余剰のお金を持っているかと言えばそうとは限らない。むしろ、物が不足しているところは、「お金」も不足しているものである。そうなると物が不足しているからと言って買って補う訳にはいかない。しかし、お金を借りたくても担保するものがない場合の方が多い。

国民経済計算上均衡して見えても物や人において不均衡が存在する。それをいかに均衡させるかが最大の課題である。物もお金も余っている地域と物もお金も不足している地域が二極分離してしまう事のないような仕組みを構築するためにこそ国民経済計算は活用すべきなのである。

物は、生産と消費、人は、所得と支出、お金は、売買と貸借、これらの働きを活用していかに資源の分配を均衡させるか、それが交易の目的なのである。

この様な課題を行政圏や通貨圏という枠組みの範囲内で完結しようという事自体土台不可能なのである。

今日、鎖国の時のように、閉ざされた空間、通貨圏や行政圏で決済しようとする事には限界がある。

何が不足していて、何が余っているのか。それをどの様にして誰が補完するのか。

物も「お金」も不足している処にいかにして物や「お金」を補うかそれが経済本来の役割なのである。

この点を留意しないと国民経済統計の意味を正しく理解することはできない。

現代の経済の問題点は、会計的均衡の上に経済を成り立たせようとしている点にある。

要するに、体に服を合わせるのではなくて、服に体を合わせようとしているのである。土台無理がある。

経済は、収入と支出の均衡によって保たれている。収入と支出の関係は、直接的に経済に反映されると言っていい。

国内総生産(GDP)を所得・生産側で構成するのは、国内要素所得と純間接税と固定資産減耗である。このうち、純間接税と固定資産減耗は、キャッシュフローを構成する所得ではない。実際にフローを形成するのは、国内要素所得である。それが総生産に占める割合が所得の働きの根拠となる。なぜならば、経済の本質は分配にあるからである。

また、国内総生産(GDP)を支出・消費側から見ると最終消費支出と総資本形成、純輸出である。総資産形成と純輸出は、消費支出を実現するものではない。故に、資金フローを実現するのは、国内要素所得と最終消費支出である。

市場の表面に現れる景気は、国内要素所得と最終消費支出によって作られる。また、分配という観点から見ると総生産に占める国内要素所得と最終消費支出との関係を見る必要がある。

国内要素所得/国内総所得,国内最終消費/国内総支出

国民経済計算書

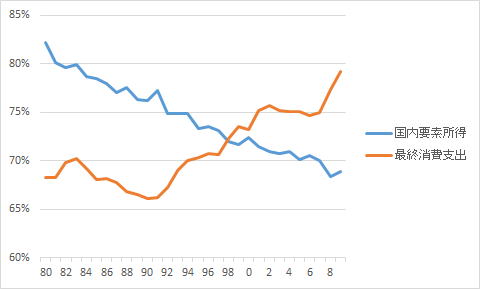

国内要素所得が国内総生産に占める割合を見ていると80年、90年、2000年と継続して低下している。

これは実質的な所得が低下している事を意味している。それに対して90年代は、最終消費支出は上昇しており、98年以後は、所得を上回る支出をしている事になる。

注意すべきなのは、所得は、名実ともに減少しているのである。

日本経済は、基本的に80年代、90年代は、消費を所得が上回っていたといえる。90年代に入ると所得は横ばい状態になったのに対し消費は緩やかな上昇を続けていた。その結果1998年から1999年にかけて消費と所得は交わり2000年以降消費が所得を上回るようになる。交差するのは、1998年〜2000年にかけてであるが、分岐点となったのは、1991年と思われる。

国民経済計算書 単位 一兆円 内閣府

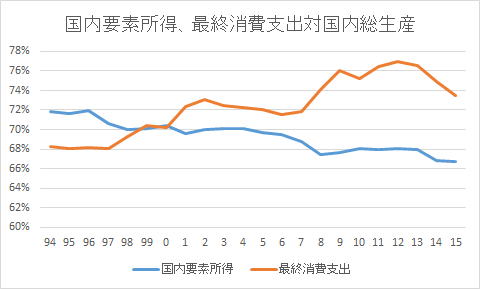

これを民間最終消費、家計現実最終消費と雇用者所得の観点で見ると国内要素所得は、1994年から、雇用者報酬は1995年から減少し始めている。

総生産に占める国内要素所得は、80年代、90年代、2000年代を通じて減少傾向にあるのに対して消費支出は、80年代当初は、減少傾向にあった80年代から90年代等はいると上昇傾向に入る。1999年から一時横ばい状態にはなるがその後上昇へと転じている。

所得や支出が総生産に占める割合の変化は、名目的な所得や支出の変化というよりも総生産との相対的関係によるとみられる。つまり、働きの実際を示していると言える。

市場には、相転移を起こす臨界点がある。市場は、臨界点に達するとそれまでとは違った動き、場合によっては、真逆の動きをする。

例えば、成長拡大を続けていた市場が飽和状態になるとある時点を境に縮小均衡に向かうというような事である。

資産、負債、資本、収益、費用の関係からこの臨界点を割り出す事が出来れば、市場を制御する事が可能となる。

ゼロ和に設定されている市場経済を動かしているのは、歪みと均衡しようとする働きである。ゼロ和は、ゼロとなる原点を中心にすることで成立する。取引がゼロを中心とした歪を引き起こし、その振幅によって「お金」の流れが生じる。この「お金」の流れが市場を動かすのである。

市場は、生産財を働きに応じて配分する場である。働きに応じて「お金」を配分する。故に、市場経済が有効に機能するためには、働きに応じて「お金」を配分する仕組みが正常に機能する事が前提となる。

働きは、労働と所有から生じる。所有には、資本と生産手段がある。

The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout permission of the author.Thanks.

Copyright(C) 2017.12.15.Keiichirou Koyano